這些生動場景的背后,是低空經濟的加速崛起。作為近兩年連續被寫入國務院政府工作報告的產業關鍵詞,低空經濟如雨后春筍般蓬勃發展,不斷將一個個新的應用場景從藍圖變為現實。更值得關注的是,在2025年10月24日中共中央新聞發布會上,《十五五規劃建議》提出打造新興支柱產業,加快航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展,這將催生數個萬億元級甚至更大規模的市場。無人機、電動垂直起降飛行器(eVTOL)等新型交通工具的普及和規模化應用,正為城市立體交通網絡的形態帶來一場深刻的重構。

作為一項以廣闊空域為舞臺的新興產業,低空經濟卻并非“憑空起舞”,而是需要依托“從空中到地面”的立體運營保障體系,為不斷擴展的多樣化場景提供支撐。其中,服務于低空經濟基礎設施的能源底座,正是不可或缺的關鍵角色之一。

《賦能低空經濟發展:構建安全、彈性、可持續的空中交通能源底座》白皮書

近期,全球能源技術的引領者施耐德電氣,結合自身在能源管理領域的專業洞察和基于低空經濟產業的現實需求,精心編撰了《賦能低空經濟發展:構建安全、彈性、可持續的空中交通能源底座》白皮書(以下簡稱“《白皮書》”),深入解讀了低空起降基礎設施供配電系統的關鍵挑戰,以及可供切實落地的應對之策。

分級保障,按需配置,筑牢能源穩健底座

低空起降基礎設施面臨的首要供電挑戰,是如何確保其安全穩定。對于這類需要連續可靠運行的“空地樞紐”,無論是電網穩定性不足,還是被動應對故障導致的運營中斷,都會直接影響飛行器的正常起降、充電與調度,并損害其長期商業價值。

這一挑戰來源于多重因素,例如,不同低空起降場站的地理位置、供電負荷、服務頻次及功能有很大差異,現有供配電方案難以直接復用;再如,一些場站位于偏遠地域,電網不穩導致場站在暴雨、臺風等極端天氣下極易出現斷電風險,而傳統配電系統又難以實時監測多負載用電狀態,無法快速定位和排除故障,使得運營成本居高不下。

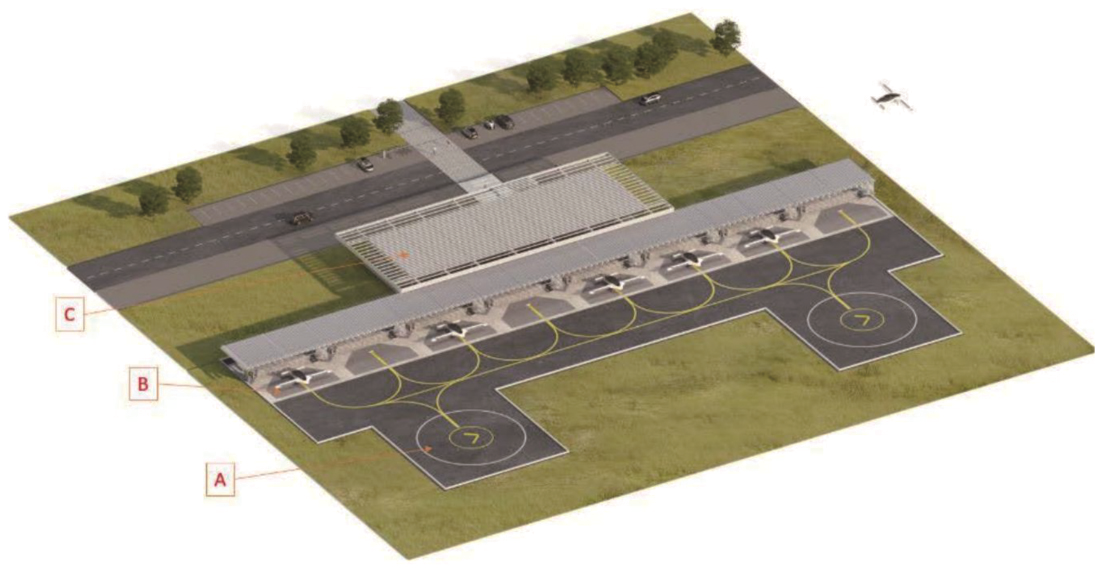

為應對這些挑戰,構建適配低空經濟規模化發展的配電保障體系勢在必行。《白皮書》遵循“分級保障、按需配置”的理念,提出了低空起降場的三級分級體系。

與此同時,低空基礎設施配電場景設計圍繞無人飛行器的充電需求展開,核心邏輯是通過電力容量評估和運營規模預測,實現變壓器容量與實際需求的精準匹配,并有效平衡固定充電、移動充電與內置充電的適配性,以避免出現“核心負荷斷電風險高、普通負荷過度投入”的資源錯配。

此外,針對低空基礎設施面臨的雷擊、電氣火災、消防設備供電中斷等風險,除了部署必要的監測、監控系統外,還應將安全監控數據接入統一平臺,實現告警推送和各災備子系統的有效聯動,從而縮短響應時間。

數字賦能,彈性抗擾,提升電網適配能力

作為物流、載客、中繼服務等場景的空中交通樞紐,保障低空起降場站的彈性運營同樣至關重要。其中最典型的挑戰在于,配電基礎設施能否承載大量無人機瞬時快充產生的“負載浪潮”。

和電動汽車充電樁對電網造成的沖擊類似,無人機高頻次、集中起降而產生的瞬時快速充電需求,極易使配電線路和變壓器過載。作為新興的基礎設施,起降場站在微電網規劃設計、設備部署及與現有供電體系銜接方面缺乏成熟方案,短期內難以借助微電網儲能系統進行有效調節。

對此,《白皮書》有針對性地提出了一系列解決方案,包括升級基礎設施、應用分布式能源以及提升電網韌性等,以顯著消解電網的負面影響。

升級基礎設施的核心,是將變壓器與線路作為升級的主要對象。除了選取具備高耐沖擊性與低損耗特性的變壓器,以延緩設備升級改造周期。另外,還可以在升級前,借助施耐德電氣的能源顧問平臺(EMA)模擬不同升級方案下的電壓、電流變化,為“按需升級”提供精準數據支撐。為避免升級后潛在的電壓惡化問題,還可以配套增設智能電壓調節器(DVR)等輔助措施,保障電網電壓處于安全范圍。

應用分布式能源的核心,在于利用短續航、高功率的儲能設施,有效平抑飛行器充電產生的負荷尖峰,并搭配光伏應用進一步優化經濟性。為實現更多成本節約,宜結合場站屋頂面積和當地電價特性靈活配置,挖掘光儲協同的效益潛能。

提升電網韌性的核心,則在于應對突發斷電的持續供電能力,可以通過自備電源與儲能的組合實現 “雙重保障”。在這方面,施耐德電氣EcoStruxure 微網控制器可實現“自備電源+儲能”的協同控制:當電網突發斷電時,該控制器不僅能在毫秒級內切換至微網模式,優先滿足即時充電需求并及時補能,還可以結合實時監測和歷史數據預測斷電風險,幫助業主以合理投資實現彈性運營。

綠色合規,低碳運營,鑄就可持續發展之翼

在“雙碳”目標持續推進的今天,低空經濟基礎設施的環境友好性與運營合規性,已成為行業可持續發展的核心議題。促進低空經濟與生態環境的協同發展,需著眼于降低全生命周期內的碳足跡,并致力于提升能源利用效率及安全合規水平。

對此,《白皮書》從綠色產品應用,數字化運維、能源與可持續指標的量化等不同維度,探討了推動低空經濟綠色可持續發展的一系列可行之道。

借助綠色產品應用,可提升低空起降設施供配電系統的可持續性。施耐德電氣正積極使用空氣來替代六氟化硫(一度廣泛用作絕緣的高溫室效應氣體),為低空場站的設備選型提供了更環保的選擇。

在數字化運維方面,施耐德電氣的電力綜合運營管理平臺(EEO)不僅可以整合環境及設備運行數據,動態調整設備參數,以規避極端環境對設備產生效率影響,還能夠結合智能傳感技術,實現設備維護的預判化與遠程化,避免故障和非計劃停機產生的額外碳排放。不僅如此,這一數字化運營平臺還能助力實現配電數字化,通過數據分析、能耗統計、故障排查等功能,實現能源管理的有效優化。另外,依托創新的充電網絡優化技術,可以充分利用充電柜與儲能系統的聯動實現“削峰填谷”,乃至使起降場站成為向電網反饋電能的“產消者”,從而進一步提升能源利用效率,減少整體碳排放。

與此同時,低空經濟基礎設施的可持續發展指標還需聚焦“從建設到運營”全生命周期的環境影響,通過對能源消耗率、溫室氣體排放、水資源利用率、廢棄物、土地和生物多樣性以及噪聲影響等量化指標的考量,確保數據可采集、可對比、可優化。

穩健的供配電系統,是支撐低空經濟規模化運營的關鍵底座。我們期待,伴隨著市場需求和商業模式的不斷擴展,低空經濟基礎設施能夠在規模化發展的同時,通過構建和實施分級保障體系、應用彈性運行技術以及推行綠色可持續舉措,實現經濟效益與環境效益的協同增長。

欲了解更多信息,請點擊下載白皮書《賦能低空經濟發展:構建安全、彈性、可持續的空中交通能源底座》。https://app.ma.scrmtech.com/resources/ResourcePc/ResourcePcInfo?pf_uid=8609_1393&id=74598&pf_type=3