在全球加速邁向綠色低碳發展的大背景下,零碳園區建設已成為推動能源轉型可持續發展的重要舉措,對我國構建新型能源體系具有不可替代的意義。

零碳園區建設已從探索示范階段升級為全局性任務,為各地、各行業綠色低碳發展提供戰略指引。今年政府工作報告再次對零碳園區作出明確部署,將園區和企業綠色低碳降碳同步推進,形成從“點”到“面”聯動的發展格局。

今年6月,國家發改委、工信部、國家能源局聯合印發了910號文,為零碳園區的實施提供了具體遵循。同時,910號文也創新性提出了要將單位能耗碳排放作為零碳園區的標準,同時還提出了5個引導指標,系統謀劃了8項重點任務,涵蓋能源、產業、資源、基礎設施等多個維度,形成了開源節流、優結構、強基礎的完整閉環。

綠電直連是實現零碳園區關鍵技術路徑之一。今年5月,國家發改委和國家能源局發布了《關于有序推進關于綠電直連發展有關事項的通知》,文件針對綠電直連的定義、適用范圍、運營要求提出了新要求。

在當前技術條件下,不是所有園區都具備建設零碳園區條件。從基礎條件看,應至少必須滿足零碳園區的資格要求、新能源資源條件、電網接入條件,以及能耗規模化、用能特性等五方面要求。

國家零碳園區試點建設還要滿足4方面基本條件才具備申報資格,即建設主體,建設范圍、工作基礎和否決條件。首先,要有一定規模,園區年綜合能源消耗量要大于等于20萬噸標準煤。同時,要有一定規模的新能源資源,新能源資源是實現零碳園區的基石。此外,要開展綠電直連或新能源接入增量配電網的接入條件。最后,用能企業要具備零排放的潛力,存量用能結構是零碳園區實現目標的關鍵因素。電力領域可以通過綠電進行替代,但熱力需要通過電爐、高壓蒸汽等實現替代,煤炭、石油、天然氣等則要通過氫能來實現經濟性替代。

零碳園區建設是系統性工程,需要從能源重構、產業布局、基礎設施升級、技術創新、能碳管理等多方面開展規劃。首先要做好園區情況摸底,包括產業結構、新能源條件以及電、熱網、天然氣網等,同時完成能耗和碳排放的初步核算;第二,要論證零碳園區建設可行性,包括園區資格、新能源資源條件、能耗規模化、電網接入條件、用能替代等;第三,要制定零碳園區專項建設方案,根據存量的能源特點以及增量產業布局通盤考慮,聚焦源頭減碳、產業協同、基礎升級和創新;第四,要對零碳園區從經濟性的可行性方面進行分析,從用能企業的長期和短期綜合用能成本結合分析,同時考慮建設前和建設后的整體碳資產變化。

新能源建設是零碳園區的核心支撐,我們現在有幾個方案:一是采取綠電直連,包括電算協同,主要依托儲能、非實時負荷調節等技術,實現算力用電和新能源發電協同配合,結合綠電交易,實現低碳運行;二是可再生能源制氫,通過綠氫實現園區的深度脫碳,同時挖掘以電能為主的高耗能產業的靈活調節能力,通過綠電資源實現能耗、碳排放雙降;三是新能源就近接入增量配網;四是充分利用工業園區屋頂、車棚建設分布式光伏,同時建設分散式風電。

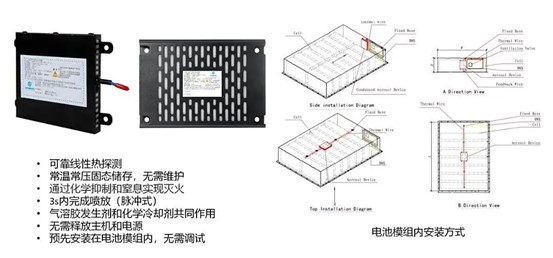

為支撐零碳園區落地,公司開發了多類產品。一是源網荷儲一體化生產模擬系統。該系統主要基于風光出力特性、電力負荷、電力約束等條件,通過生產模擬測算風電/儲能裝機規模、棄電率、消納比例、充放電次數、最大售電功率等關鍵參數。目前該系統已在全國廣泛應用,協助投資主體規劃建設新能源指標達千萬千瓦級。二是源網荷儲(多能互補)智慧控制系統。公司面向大工業負荷,研發源網荷儲一體化智慧聯合調控平臺,并拓展開發大型新能源基地多能互補一體化智慧集控平臺。該系統(平臺)作為“中樞大腦”可精準控制園區(基地)的電源、負荷和儲能,實現“全面可測、精確可控、高度可調”。三是電力市場交易輔助決策系統。該系統首創基于網絡拓撲仿真和人工智能為核心技術路線,為電力市場化交易背景下各類主體提供一體化解決方案,目前已在內蒙、甘肅、廣東等電力現貨市場運行。四是風光水火儲氫一體化經濟評價軟件,軟件支持涵蓋燃煤、燃機、風電、光伏等九種電源的投資收益和營收水平。